妖怪「蓑火」と小糸漁

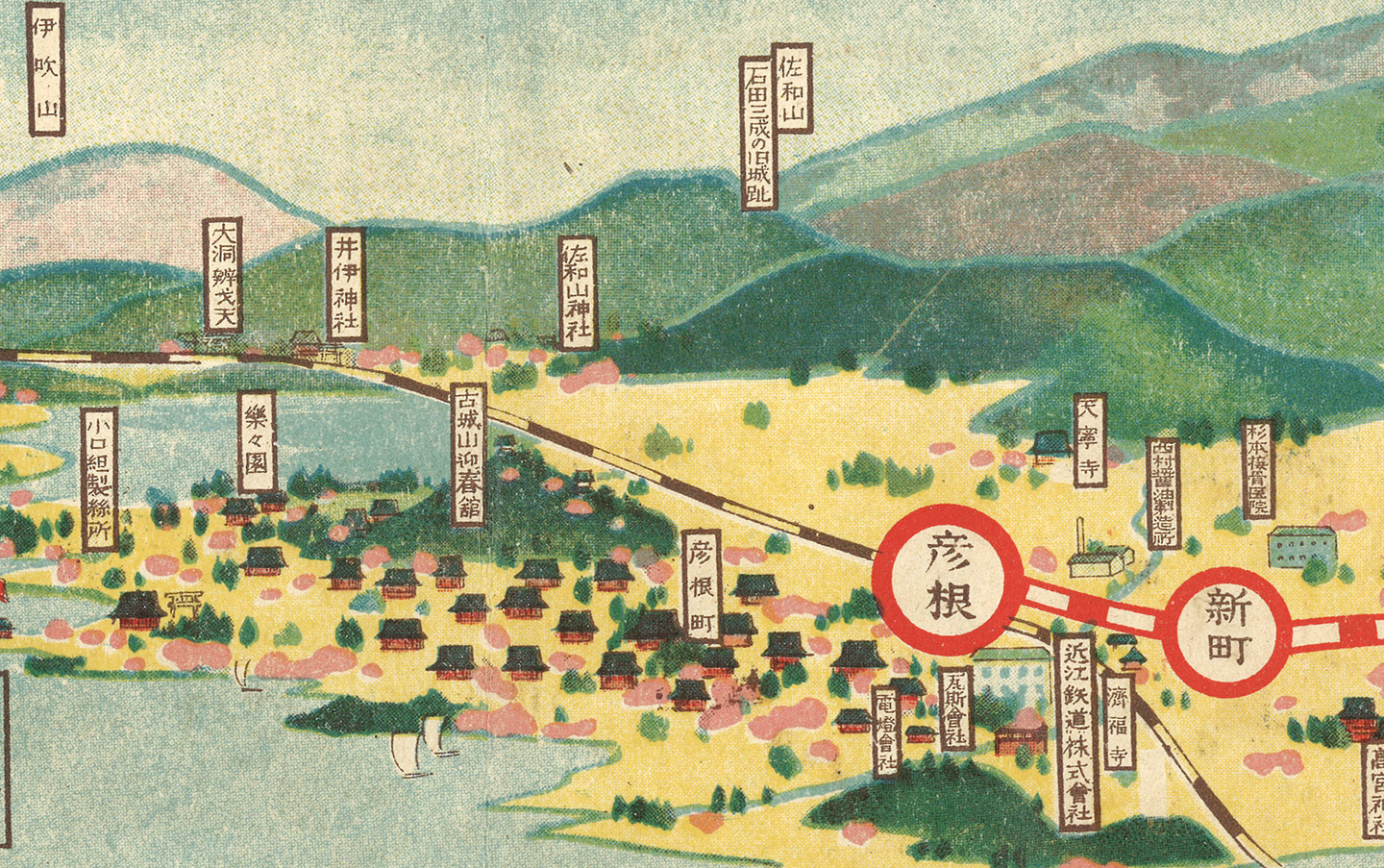

近頃は妖怪がブームである。簔火は、滋賀県彦根市の大藪村(現大藪町)辺りの湖岸に出没した妖怪だ。『百鬼解読』(多田克己著)に、明治時代の妖怪研究家井上円了の一文が引用されている。

「近江の琵琶湖には不思議な火があると古老は言う。旧暦五月頃の幾日も降り続く梅雨の、ま近な景色もよく見えないほどの天気の暗夜になると、湖水を往来する船夫の簑に、まるで蛍火のようなものが点々と光を放つ」。

蓑は、稲藁などの植物を編んだ雨具のことだ。現代のレインコートのように、雨で身体が濡れるのを防ぐための外套である。何隻も漁船が出ていたら、湖水を移動するイルミネーションのようで綺麗な風景を想像したりするが、実際は貧困に苦労する漁師の悲しく辛い「怪火」なのである。

蓑火は江戸時代にもよく知られていたようだ。浮世絵師鳥山石燕は『今昔百鬼拾遺』に、「耕作に苦しめる百姓の臑(すね)の火なるべし」と一文を添え蓑火を描いている。芭蕉十哲の一人、彦根藩士の森川許六(きょりく)は、「大藪(略)此所むかしより今にいたる迄、雨夜に人通ればいづこよりうつるともなく火の光り、蓑にうつる傘及び袖にうつる誠の火にあらず、これを星鬼の火といふなり」と『風俗文選』に書いている。

小鮎の小糸漁は深夜から夜が明けるまで行われる

また、明治14年(1881)に編纂・発行された『犬上郡誌』に、「蓑火の古跡は大藪村にあり」 「その火を払へば星のように散らばり、星鬼という」とある。

面白いのは、許六は「星鬼の火」が蓑にうつると書いている。『犬上郡誌』は、蓑火を払うと星のように散らばり、これを「星鬼」としている。おそらく近江では、「星鬼の火」が「簑火」になり、「簑火」から「星鬼」と形状を変える怪火が出没したということになる。近江には日本一の大きさを誇る湖があり、妖怪の現れ方も他府県にはない独特のものになるのだろう。

しかし、疑問もある。何故、琵琶湖畔ではなく大藪という地域限定なのか。「ま近な景色もよく見えないほどの天気の暗夜」に船を出す漁とは、どんな漁なのか……。

おそらく漁は梅雨の時期を考えると、「小糸漁」ではないのかと見当がつく。小糸漁は、春先から初夏にかけてが最盛期なのだ。小鮎が夜に沿岸部で餌を食べ、明け方沖に帰っていくという習性を利用した琵琶湖独特の刺し網漁で、夜の11時頃から翌日、日が昇るまで行われる(詳しくはio 2023 春号)。

簑火は小糸漁に出た漁師の蓑にともる怪火なのである。何故大藪なのかは、今のところわからないが、いずれ考察したい。

琵琶湖では川を遡上せず、湖で育つ鮎がいる。この鮎が琵琶湖にしか棲息しない「小鮎」で、成魚でも10センチ以下である。あゆの店きむらでは、朝一番、小糸漁で捕れた鮮度抜群の小鮎を、熟練した職人が小さな釜を用いて直火で少しずつ、数時間つきっきりでふっくら炊きあげている。