今も昔も名物に変わりなし

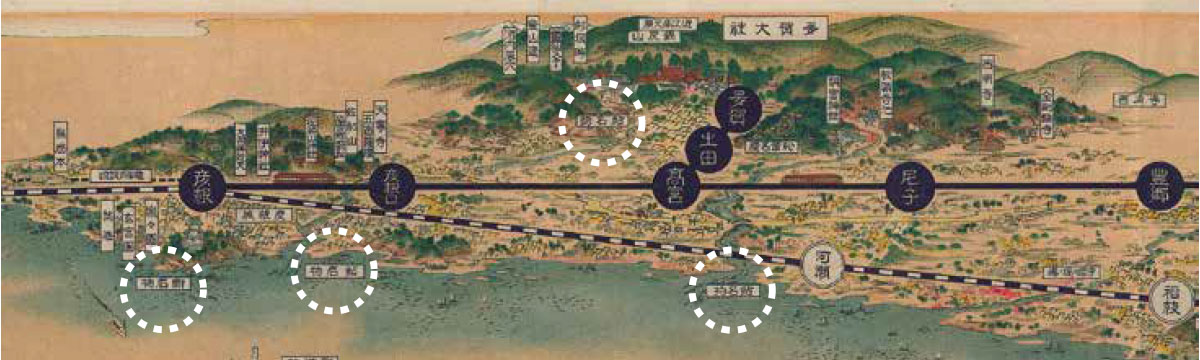

「近江鉄道沿線の栞」(個人蔵)

地図は昭和3年、湖東平野を走る近江鉄道の全線電化を記念してつくられた沿線案内「近江鉄道沿線の栞」の一部分です。まだ、彦根・米原間は未開通で、鳥居本駅も存在していません。その代わり多賀・高宮間に土田という駅があります。彦根には内湖があり、宇曽川堤の桜が名所として記されています。彦根城が桜の名所となるのは少し先の未来のことです。湖岸には「鮎名物」「鮒名物」と記されています。当時の旅の様子を楽しく眺めることができます。沿線案内の役目は、旅する人に、その土地で観ておくとよいもの、味わっておく、或いは、お土産にするとよいものを紹介することです。そして、「名物」とはその土地にしかない特別なモノをいいます。日本の湖沼や河川に広く棲息する鮎や鮒が琵琶湖の名物として知られるにはそれなりの理由があるはずです。湖には「小鮎」。湖岸から多賀へ川をたどってみると、ここにも「鮎名物」と記されています。初夏から夏にかけて川を遡上し大きく育った鮎のことでしょう。鮒は琵琶湖独特の食文化を代表する「鮒寿し」があります。旅が今ほど容易でなかった時代、彦根で味わうべき名物として「鮒」と「鮎」を記しているわけです。そして今も「名物」は変わりなく、より洗練されて受け継がれています。